![]()

国士舘大学では現在文学部・法学部・政経学部が「2つのキャンパス」制度を採用しており、1,2年生は鶴川キャンパスで、3,4年生は世田谷キャンパスで授業を受けています。地理・環境専攻は鶴川キャンパスに二名の教員と研究室、実習室や準備室が、世田谷キャンパスには五名の教員と研究室や専攻図書室、のほか教育・研究器材などがあります。

世田谷キャンパス 東京都世田谷区世田谷4-28-1>>地図をみる 鶴川キャンパス 東京都町田市広袴1-1-1>>地図をみる

※日本の大学では学科や専攻を「〜教室」ということが多く、地理・環境専攻も、日常会話では地理学教室ということが多いです。ただし、これは1966年の創設時から2003年まで続いた「地理学専攻=地理学教室」の名残でもあります。 詳しくは下記の「地理学教室の沿革」をご覧下さい。

地理学教室に対する問いあわせはメールはこちらへ。入学資料などの請求は、大学のホームページから入学課へ請求してください。

|

|

|

||||

| 世田谷キャンパス | 鶴川キャンパス | 世田谷キャンパスからみた新宿副都心 |

<教室の雰囲気>

ここでは、3,4年生のいる世田谷キャンパスのようすをお話ししましょう。

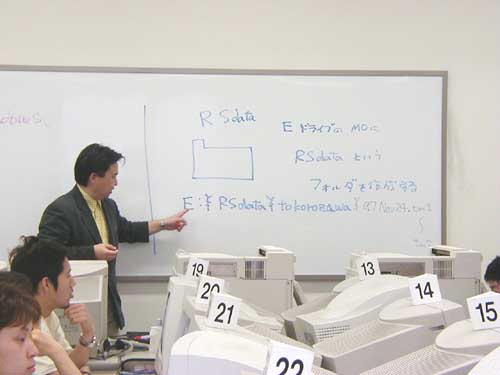

国士舘大学世田谷キャンパスは世田谷区役所に隣接し、緑の多い閑静な区の一画にあります。十号館正面玄関を入ると、まず目に飛び込んでくるのが、ガラス張りの空間と、二台の大型ディスプレイから映し出されるひまわりやNOAAの衛星画像です。部屋の中では様々な学生グループが思い思いの作業をしています。パソコンやワークステーションで画像解析をする人、刻々と打ち出される天気図や衛星画像を見ながら先生と議論する人、ホームページで就職情報を集める人、また地形図を広げて野外調査の打ち合せをしたり、地図作りの宿題をしている一群もいます。

ここは文学部史学地理学科地理・環境専攻の表玄関「地理情報処理室」です。この丸見えのガラス張り空間を称して金魚鉢と言ったある文学部教員がいましたが、見られて恥ずかしくない仕事ぶり・勉強ぶりという動機付けと宣伝効果が、仕組まれています。ここは地理・環境専攻の学生と教員が、また学生同士が、互いに語り合えるコミュニケーションの場、そして研究成果を生み出す仕事場です。

ドアを開けて中に入ると、専攻の熱気が直接伝わってきます。部屋の中には、パソコンなどの情報機器が所狭しと並び、教員・学生に使われています。最近、地理学教室の扱う情報量は爆発的に増加し、情報を処理する機器も大容量化・高速化・小型化しました。私たちの研究室でも、非常に早い時期からすべての研究室や学生のパソコンがLANで結ばれ、世界とリアルタイムでつながっています。

このような教育・研究環境は多かれ少なかれ、最近ではどこの大学でも見られますが、特に地理・環境という学問が、日本中の、いや世界中のデータを相手に、空間的広がりをテーマとする学問であるために、私たちはこのような環境作りにとりわけ努力してきました。急速に広がりを見せている「地理情報システム(GIS)」への対応などはその好例と言えます。

<専攻の海外研修 デ・ラサール大学で>

<専攻の海外研修 デ・ラサール大学で>

<どのような学生を育てるか>

少し窮屈な、しかし大事な話を先にしましょう。私たちは、教育目標を、「学生に地理的素養や環境問題に対する問題意識を身につけさせる」といった程度のゆるやかなものに置いています。それより先の具体的目標については個々の学生が四年間の学習を通して自ら決められるよう、教室では斬新かつ充実したカリキュラムを準備して対応しています。

では『地理的素養や環境に対する問題意識』とは何か。私たちが生活の基礎を置いている自然環境や人文環境には、『地理的空間』として捉えられる広がりがありますが、この広がりを認識できる能力をここでは地理的素養と言っておきます。また、私たちが普段接している空間的な広がりだけでなく、地球規模の広がりの中で、さまざまな人為的な悪影響が顕在化していますが、それらを的確に捉え認識できる能力を環境に対する問題意識と言っておきましょう。

地球表面に広がる様々な現象には、均一性・規則性・方向性といった広がりの特徴がありますが、その一方で、特異性・例外性・不連続といった場面も登場します。現象の分布はどこまでも均質・均等ではありえません。そこに広がりの限界、すなわち地域性、言い替えれば地理的空間という問題が出てきます。この空間は簡単に見分けられるものもあれば、地理的訓練を積んでやっと見えてくるものまで様々です。また、空間的広がりには必ず原因があり、ものごとのプロセスや「なぜ、どうして」という点についても学習しなければなりません。

地球表面に広がる様々な現象には、均一性・規則性・方向性といった広がりの特徴がありますが、その一方で、特異性・例外性・不連続といった場面も登場します。現象の分布はどこまでも均質・均等ではありえません。そこに広がりの限界、すなわち地域性、言い替えれば地理的空間という問題が出てきます。この空間は簡単に見分けられるものもあれば、地理的訓練を積んでやっと見えてくるものまで様々です。また、空間的広がりには必ず原因があり、ものごとのプロセスや「なぜ、どうして」という点についても学習しなければなりません。

この空間を発見・再発見し、その醍醐味を味わえるところ、それが「地理学」や「環境」を看板に掲げた大学の地理学科や地理・環境専攻、すなわち地理学教室なのです。国士舘大学地理・環境専攻もそのような体験を可能にする教室の一つです。

野外実習、行事などを紹介した「地理学教室写真帖」をみる>>

「受験生のみなさんへ」 のページ をみる>>

<地理学教室の専任教員と研究分野>

現在、地理学教室には7名の専任教員と、10数名の兼担教員・非常勤講師がおり、定員60名(在籍者数約280名)の地理学専攻学生を指導しています。以下に、各専任教員の専門分野を教員自身の言葉で簡単に紹介します(カッコ内は出身大学、その後に研究室の場所、研究分野を示す)。

長島弘道教授(学芸大、明治大)、世田谷10号館4F、都市政策との関連から見た都市周辺地域の農業・農村問題

長島弘道教授(学芸大、明治大)、世田谷10号館4F、都市政策との関連から見た都市周辺地域の農業・農村問題

都市化とそれに伴う農業・農村の変化について研究しています。最近は農地の管理、地力維持、ハンガリーの農業・農村にも関心を持っています。「地域資源の管理」では、イギリスにおける農村資源の管理に関する考え方の推移、日本および欧米の水資源問題、持続可能な開発を取り上げます。「地域計画と景観」は、日本における都市計画・地域計画の発展、産業革命以後のヨーロッパの都市政策・計画の展開と近年の再開発問題、今日の日本の農村計画を講義の柱としています。

野口泰生教授(上智大、法政大、ハワイ大)、世田谷10号館2F、自然地理学、気候学、植物地理学

野口泰生教授(上智大、法政大、ハワイ大)、世田谷10号館2F、自然地理学、気候学、植物地理学

気候学全般に興味がありますが、現在は蓄積された大量の気象データを処理して、これまで指摘されてきた気候学的「事実」を再確認することに関心があります。現在、気温の永年変化に与える局地的な都市の影響や大規模な気流・海流の影響について調査しています。また趣味の域ですが、谷の斜面のような小地域における植生分布にも興味を持つテーマです。授業では自然地理学の概論、環境問題、気候学の諸問題を講義し、北アメリカの地誌も担当しています。

長谷川均教授(法政大)、世田谷10号館2F、サンゴ礁地域の地理学、地形学、リモートセンシング、GIS

長谷川均教授(法政大)、世田谷10号館2F、サンゴ礁地域の地理学、地形学、リモートセンシング、GIS

夏は学生と南の海で合宿を続けて10数年、この時だけは20代の気分に戻ります。「若者や新参者は、開拓しつくされた領域でわずかに残った落ち穂を拾うより、まったく新しい分野でルールを見つけたり作ったりしながら、大きな収穫を求めるほうがずっとおもしろい」とは、ある生理学者のことば。新しもの好きの私としとては、定年まで「新参者」でがんばるつもりです。「地表環境の生い立ち」、「環境リモートセンシング」などが担当科目で、研究分野はサンゴ礁地形やサンゴ礁の環境保全です。

岡島 建教授(名古屋大) 世田谷10号館2F、人文地理学、交通、歴史地理学

岡島 建教授(名古屋大) 世田谷10号館2F、人文地理学、交通、歴史地理学

近代日本の都市などで、地域の発達過程の中に見られる水上輸送の役割について研究しています。授業では、「歴史地理学」を担当し、身近な世田谷地域の歴史地理や日本の歴史地理学概論を講義しています。専門科目の「地理学演習」、「歴史景観と環境」や「卒業論文」の指導のほか、地理学関係の教養教育科目や留学生を対象とする「日本事情」も担当しています。

内田順文助教授(名古屋大)、世田谷10号館4F、イメージ・景観地理学、都市地理学

内田順文助教授(名古屋大)、世田谷10号館4F、イメージ・景観地理学、都市地理学

地理的イメージや人文主義地理学を専門分野としています。地理的イメージに関して、主として認知地理学と人文主義地理学の両面から研究しており、また地理的イメージと深い関わりを持つ風景、文化、観光などにも関心があります。「都市空間と社会」と「計量地理学」では、論理実証主義の立場から空間的現象について講義し、「日本の景観と文化」と「ヨーロッパの環境と人間生活」では、地誌を芸術的記述として捉え、主として人文主義的な視点から地域を理解する方法について講義しています。

磯谷達宏助教授(都立大、農工大) 鶴川研究棟3F、生物地理学、生態学、自然地理学

磯谷達宏助教授(都立大、農工大) 鶴川研究棟3F、生物地理学、生態学、自然地理学

植生の地域的な構造とその成因について、大小さまざまな空間スケールから動的な視点も含めて研究しています。これまでは日本の照葉樹林帯をおもな対象としてきました。専攻での授業は「地域の生態環境」や「日本の植生環境」などを担当し、植生の研究法、地域構造、動態、成因などについて講義するほか、できる限り野外実習の機会を設けています。また、環境問題に対する関心の高まりが著しい今日、動物を含めた自然保護や緑地計画についても論じていきます。

加藤幸治助教授(横浜市立大、明治大) 鶴川研究棟3F、経済地理学、地域経済、サービス産業論

加藤幸治助教授(横浜市立大、明治大) 鶴川研究棟3F、経済地理学、地域経済、サービス産業論

日本におけるサービス業の地域的展開とそれにともなう地域間関係の再編について研究しています。とりわけ地方における事業所サービス業の展開と地域経済との関係に関心があります.専門科目の「地理学演習」、「卒業論文」の指導、「地域調査法」、「サービスの地理学」などを担当しています。

<地理学教室の沿革>

1966年〜2003年

簡単に地理学教室の歴史について触れておきましょう。今から30数年前の1966年4月、文学部は現在の構成よりも1専攻(初等教育)少ない3学科7専攻で開設されました。

創設当時の教員には、内田寛一(人文地理)、冨田芳郎(地形・地質)、山口俊策(生物地理)、福井英一郎(気候)、野村正七(地図)などの先生方をはじめ、当時の日本における地理学会の大御所が名を連ねていました。これまでに地理学専攻に関わりのあったすべての教員と担当科目の詳細は、「国士舘大学文学部創設三十年史」に詳しく記してありますので、興味のある方は連絡してください。

地理学専攻は、国史学・東洋史学の各専攻と共に史学地理学科を構成する3専攻の一つです。歴史学が物事を時間軸で捉えるのに対し、地理学は自然科学や社会科学のなかで空間認識の分野を担当し、常に歴史学と対峙する学問として位置づけられてきました。別の言い方をすれば、地理学と歴史学は車の両輪の関係にあると言え、地理学専攻が史学地理学科に所属する所以です。

文学部開設当時の地理学専攻カリキュラムや教員構成をみると、地理学の2本柱である系統地理学と地誌の分野、また自然地理学と人文地理学の諸科目が当初からバランスよく配置され、今日のカリキュラムや教員構成の基礎がすでにできあがっていました。

2004年〜

2004年(平成16年)4月の入学生から、地理学専攻は 「地理・環境専攻」と名称とカリキュラムを変更して学生の募集を始めました。

科目名称、配当学年などを変更するにさして、今後の地理学教室の行うべき教育に関して、2000年後期以降スタッフで何回も話し合いを持ち統一見解を持って作業に取りかかりました。大学教育にたずさわる場合、社会とは距離を置き、学問のための学問に専念しようという立場もあるかもしれません。しかし、「地理学は現実の社会に視野を広げ、そこにある状況に責任を持たなければならない」と地理学専攻のスタッフは考えました。そうでなければ、地理学という学問の発展は望めないと私たちは考えました。

ただ、地理学は近年その学際的性格から環境科学と密接な関わりを持つようになってきました。このような現状を考え、また他大学の動向に注意を払いながら、基本的には半期制(春期・秋期)2単位で組み、最近の学問の動向を取り入れた新しい地理学教室のイメージを作り上げるべく、カリキュラムを組みたてました。新しいカリキュラムは、名称変更に先立って2003年の入学生から適用が始まりました。