![]()

※ 「今月の衛星画像」 2025年のテーマは 境界 です ※

Vol.27 -09

2025年09月号

衛星画像 リモートセンシング

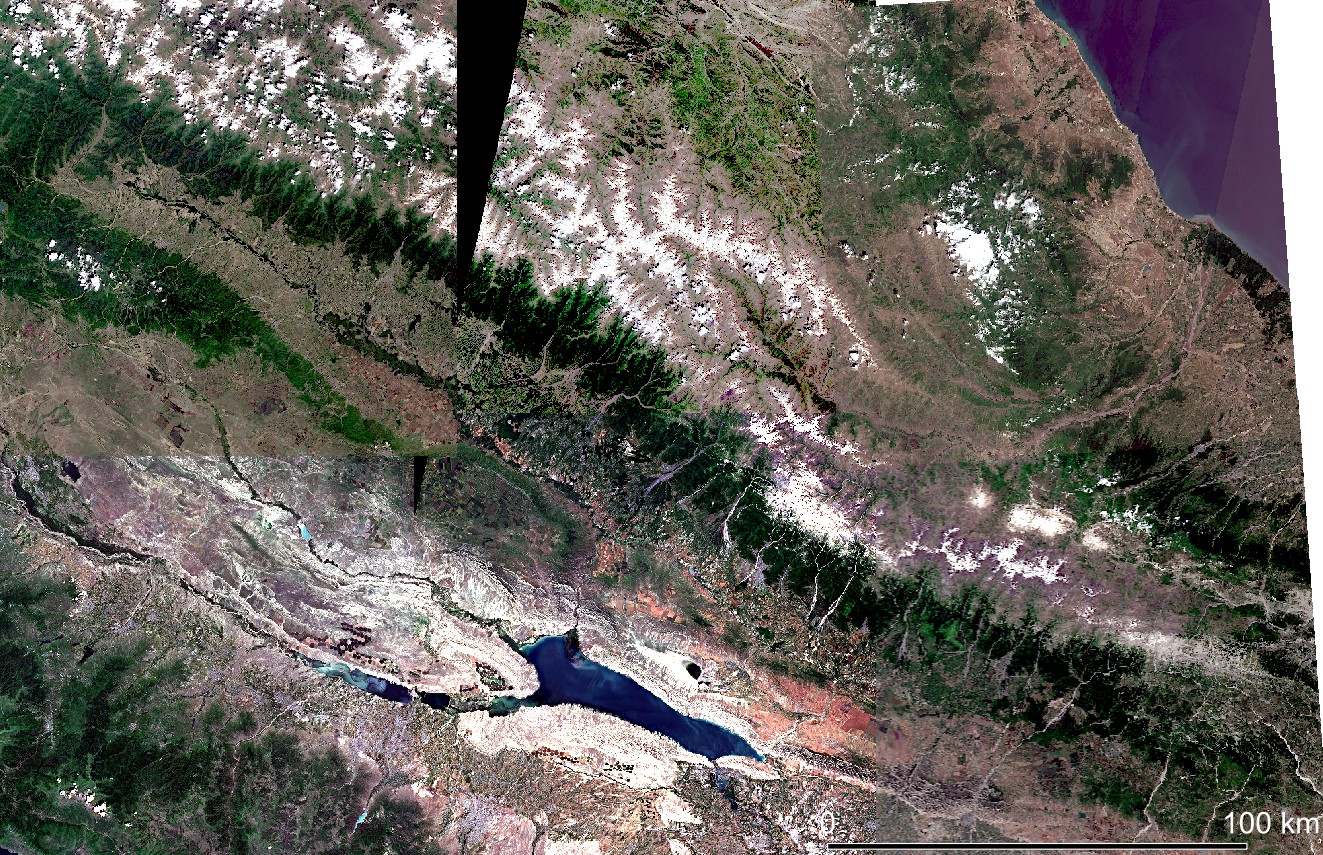

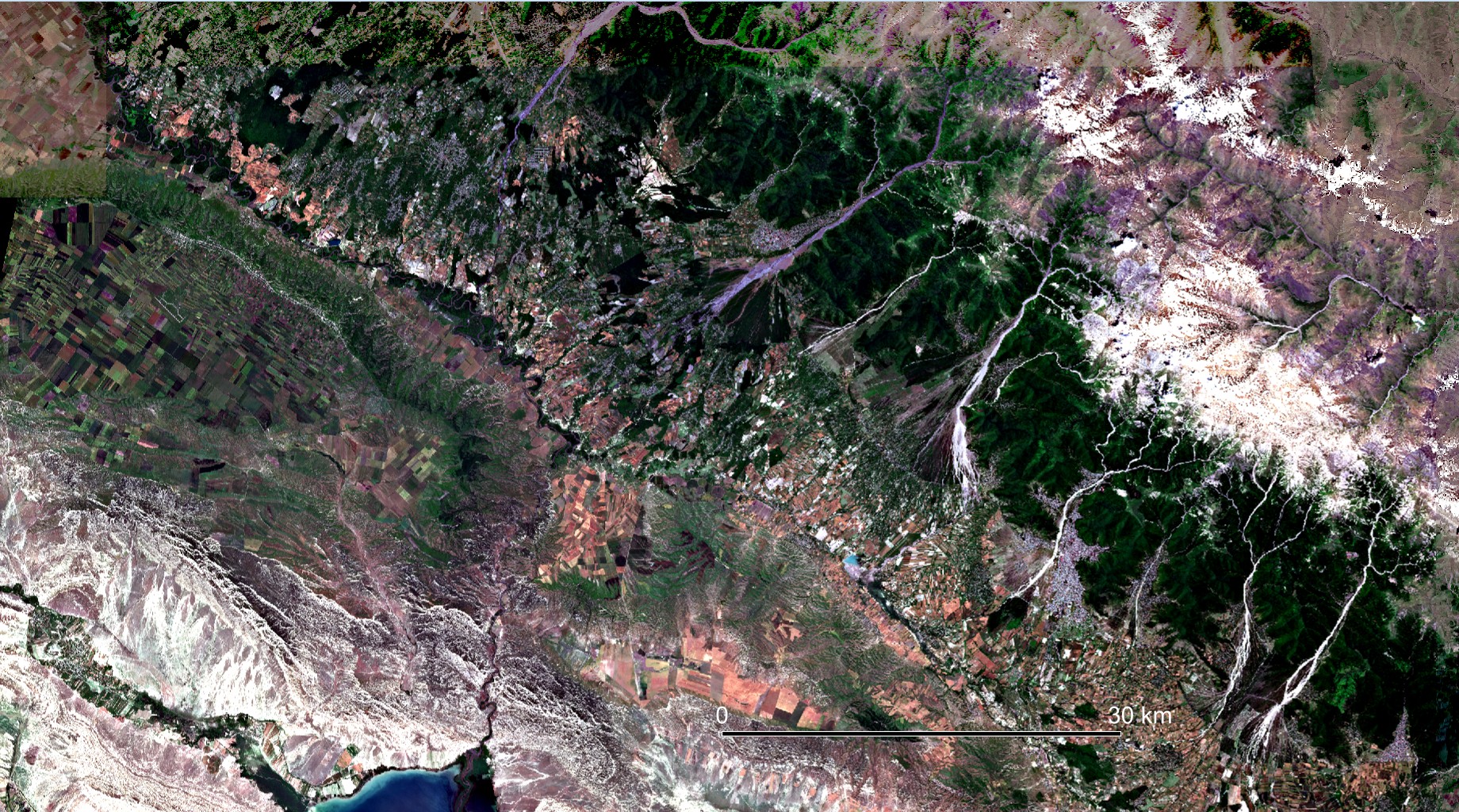

「アジアとヨーロッパの境界(2) 大コーカサス山脈」

このページの画像はWeb用に画質を落としています。

このページは,1024×768以上の画面でごらんください。画面が小さいと写真の配列位置がこわれます。

「今月の衛星画像」で使用したデータの中には,「研究利用目的配布」で購入したデータが含まれています。

ADEOS衛星の場合,データ所有および提供は宇宙開発事業団です。MOS,MOS-1bの場合,データ所有および提供は宇宙開発事業団です。

LANDSATの場合,データ所有は米国政府,提供はSpace Imaging(R)/宇宙開発事業団です。またLANDAT8画像については産総研のサイトも利用しています。

SPOTの場合,COPYRIGHT CNES,提供はSPOT(R)/宇宙開発事業団 です。

また,メリーランド大学やUSGSのアーカイブデータを使用することもあります。SENTINEL衛星のデータは,欧州機構のアーカイブによります.

※写真や画像の引用に関する問い合わせは,こちらのリンク先ページをご覧下さい。