^

![]()

VOL27-02

2025年02月

「シアトル:ダウンタウン・バラードロックス」

長島 弘道

※写真や画像の引用に関する問い合わせは,こちらのリンク先ページをご覧下さい.

「今月の衛星画像」 を見る

|

今日、シアトルという地名を聞いてまず思いおこすのは、イチロー選手が活躍したアメリカ大リーグシアトル・マリナーズの本拠地ということでしょうか。あるいは、スターバックス1号店の所在地でしょうか。今の時代アマゾン、マイクロソフトを思い出す人も多いかもしれません。 |

|

|

|||

| 写真1 ホテル10階、廊下の突き当りから見た町の風景。朝、屋上にカモメが数羽。 | 写真2 Pike Place Market。ファーマーズ・マーケットとして1907年に開設される。農産物、果物、花卉類のほか海産物、工芸品等も扱う。シアトルの観光スポットのひとつ。年間来客数:およそ1000万人。1970年にアメリカ合衆国国家歴史登録財(NRHP)に指定される。 | |||

|

|

|||

| 写真3 Pike Market横にある公共広場からダウンタウンの高層ビルを望む。夕刻、西日が高層ビルの窓にあたりきらきらと輝き、これぞシアトルといった景観を呈する。 | 写真4 Post Alley 路地。いずれの街であれ路地は人をひきつける。ただし、この日は体力がなく中までは入れず。 | |||

|

|

|||

| 写真5 国際会議場 International Convention Center Summit コンベンション センターは旧館(1988年開設、Arch)と新館(2023年開設、Summit)がある(注3)。写真は新館。 | ||||

|

|

|||

| 写真7 歩道1 街路樹が整然と並んでいる。それを保護するような石(ベンチにするも可)、雨よけの屋根。 | 写真8 歩道2 Pet Waste Station 街の景観・環境保全の一環。シアトルには125,000匹の犬と60,000匹の野良猫(outdoor cats)がいる。排泄物は1日平均18.5トンとのこと(インターネット検索)。 | |||

|

|

|||

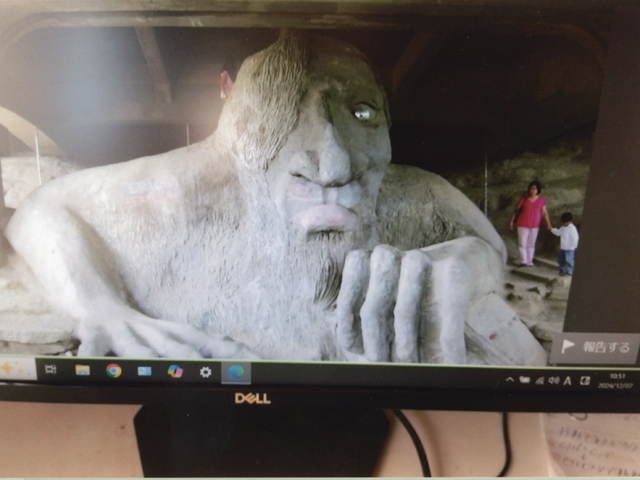

| 写真9 巨大彫刻トロール(インターネットから引用)。高架橋(George Washington Memoria Bridge)の北詰下にある。高さ5.5m。1990年完成。 ノルウェーの民話「三匹のヤギのガラガラドン」にはトロールが登場する。 |

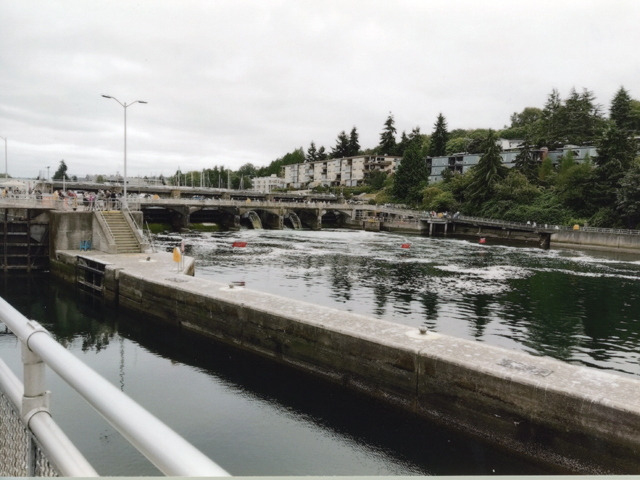

写真 10 バラード ロックス 一見、川のように見えるがここはサーモン湾の入り口で狭くなったところ。手前、船舶の航行水路(写真左がユニオン湖に続く)。魚道(Fish Ladder、屋内からサケの遡上が見られる)は未確認。 | |||

|

|

|||

| 写真11 バラード ロックス 水路沿いの大木。かつてこのあたりはこのような高木針葉樹林に覆われていたのであろうか。 | 写真12 北西の高台(クイーン アン付近)からダウンタウンを望む。中央の円盤のあるタワーは、1962年万国博の時に建てられたスペースニードル(高さ184m)。 | |||

| (注1) 2007年には通商産業省の近代化産業遺産として認定され、2016年には国の重要文化財に指定された。所有者:日本郵船。 (注2) 永井荷風:あめりか物語,岩波文庫, 2017年. 末延芳晴:永井荷風の見たあめりか,中央公論社, 1997年. 永井荷風は、アメリカ滞在中に日本の文芸誌に作品を複数発表している。「舎路港の一夜」は1904年5月に「文藝倶楽部」に発表された。 |

||||

| (注3) 1999年第3回世界貿易機関閣僚会議が旧館(Arch)で開催された。この会議では先進国と開発途上国の意見が合わず合意に至らなかった。この会議には反 グローバリズムを掲げる市民団体の激しい反対運動が行われたことでも知られている。 | ||||

| (2024年7月24日-29日 名誉教授 長島弘道撮影) |

||||